Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака в цикле статей об искусстве рассказывает о творческой биографии русского художника.

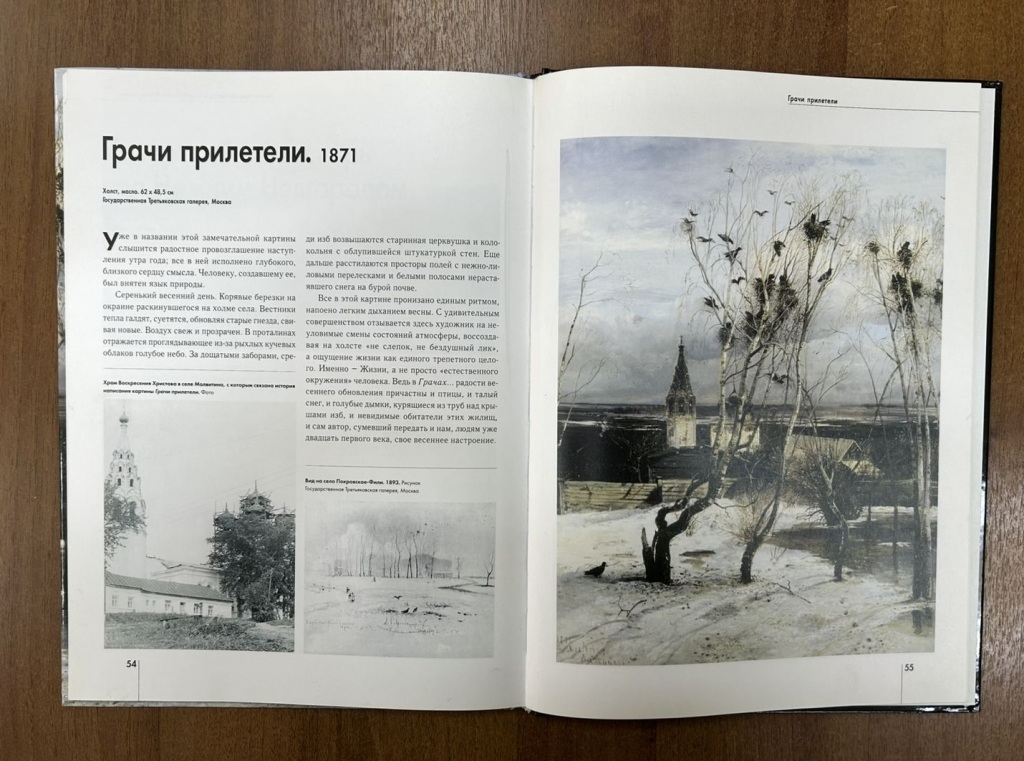

Картина «Грачи прилетели» находится в Государственной Третьяковской галерее. Это замечательное полотно, в котором слышится радостное провозглашение наступления весны. Художнику, создавшему её, был понятен язык природы.

Серенький весенний день. Корявые берёзки на окраине раскинувшегося на холме села. Вестники тепла галдят, суетятся, обновляя старые гнёзда, свивая новые. Воздух свеж и прозрачен. В проталинах отражается голубое небо. За дощатыми заборами, среди изб, возвышаются старинная церквушка и колокольня. Ещё дальше расстилаются просторы полей с нежно-лиловыми перелесками и белыми полосами нерастаявшего снега на бурой почве.

Всё в этой картине пронизано лёгким дыханием весны. К радости весеннего обновления причастны и птицы, и талый снег, и голубые дымки, струящиеся из труб над крышами изб, и невидимые обитатели этих жилищ, и сам художник, сумевший передать своё весеннее настроение. Эту знакомую всем картину написал Алексей Саврасов.

Алексей Кондратьевич Саврасов – один из величайших русских пейзажистов XIX века. Он родился в 1830 году в Москве. Отец художника, Кондратий Артемьевич, был купцом. Мать, Прасковья Никифоровна, занималась домашними хлопотами. Детские годы Алексея Саврасова прошли в заповедных уголках Замоскворечья.

Влечение к искусству пробудилось у него рано: к двенадцати годам он уже неплохо владел кистью и писал гуашью и акварелью пейзажи с изображением модных в то время романтических мотивов. Только путь талантливого самоучки в большое искусство оказался нелёгким.

В 1844 году Алексей Кондратьевич поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Но из-за болезни матери и протестов отца, желавшего видеть в сыне помощника в купеческом деле, был вынужден прекратить учёбу. И только в 1848 году он смог продолжить образование в пейзажном и перспективном классе училища, который возглавлял Карл Иванович Рабус. Он стал наставником юного художника.

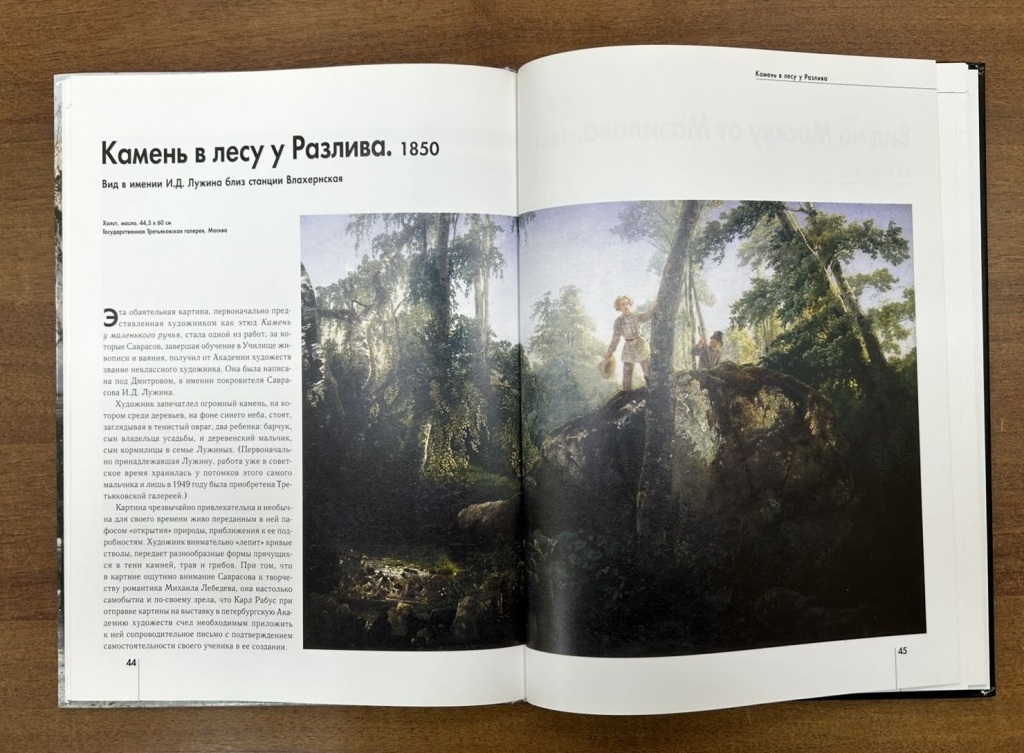

Становление молодого живописца происходило очень быстро. Он выработал свой стиль, основанный на внимательном наблюдении природы и тонкой передаче настроения. Уже в 1848 году Алексей Саврасов был отмечен в отчёте Московского художественного общества как ученик, который представил лучшие эскизы. А через два года Совет Московского художественного общества счёл его мастерство достаточно зрелым для завершения обучения и присвоил ему звание художника за работы «Вид Московского Кремля при лунном освещении» (1850) и «Камень в лесу у Разлива» (1850). В этих работах в полную меру ощутима присущая душе этого высокого, физически сильного, но скромного и стеснительного купеческого сына чуткость к красоте, способность чувствовать и воплощать на холсте образы природы.

В 1854 году за удачные картины «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума» и «Вид в окрестностях Ораниенбаума» художнику присвоено звание академика, а в 1857 году он стал руководителем пейзажного класса Московского училища живописи, ваяния и зодчества, которое сам не так давно закончил.

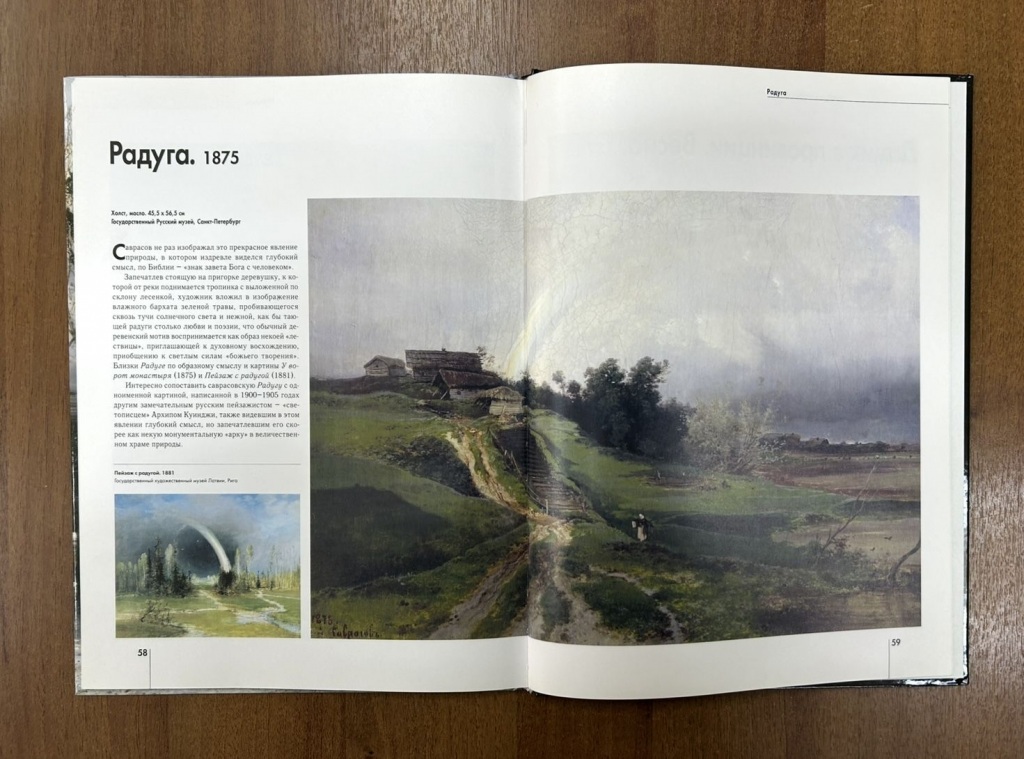

Все последующие годы стали для Алексея Саврасова периодом высшего творческого расцвета. Большая часть его работ проникнута красотой родной природы. В самом выборе сюжетов ярко сказался проникновенный лиризм мировосприятия художника. Приветливые многоцветные радуги; омытые дождём, сияющие на солнце заливные луга; плакучие ивы, склонившиеся у заросших прудов; утренние и вечерние зори; покрытые пушистым инеем, зимние леса; скромные деревенские околицы; стаи перелётных птиц над сжатыми полями – таковы любимые сюжеты живописца, мечтавшего о светлом и одухотворённом согласии человека и природы.

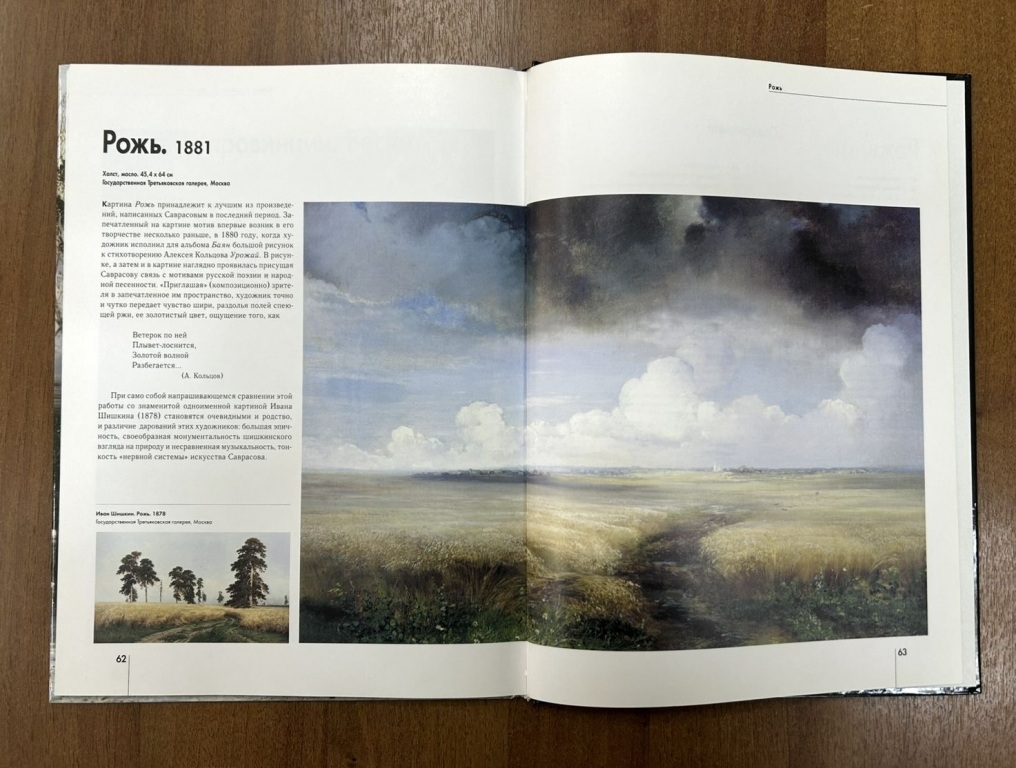

Алексей Кондратьевич создал много ярких произведений: «Домик в провинции. Весна», «Рожь», «Радуга», «Лосиный остров в Сокольниках» и другие. Его полотна отличались глубоким психологизмом, гармонией цвета и поэтичностью образов.

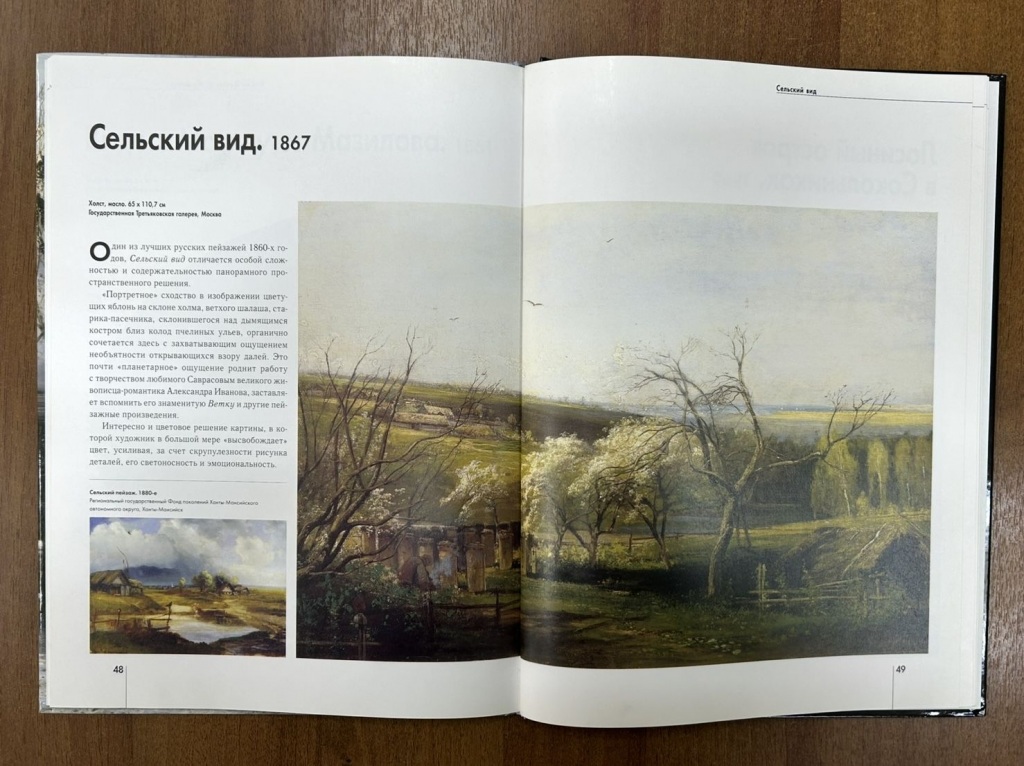

«Сельский вид» – один из лучших пейзажей художника. Полотно отличается особой сложностью и содержательностью панорамного пространственного решения. Цветущие яблони на склоне холма, ветхий шалаш, старик-пасечник, склонившийся над дымящимся костром близ колод пчелиных ульев. Всё это сочетается с захватывающим ощущением необъятности открывающихся взору далей. Интересны и цветовое решение картины, свет и эмоциональность.

Картина «Рожь» принадлежит к лучшим из произведений, написанных Алексеем Саврасовым в последний период. Запечатлённый мотив впервые возник в его творчестве несколько раньше, когда художник исполнил большой рисунок к стихотворению Алексея Кольцова «Урожай». В картине мастер точно передаёт ширь, раздолье полей спеющей ржи, её золотистый цвет.

К сожалению, последние годы жизни художника были омрачены личными трагедиями и бедностью. Он оказался в тяжёлом душевном состоянии, потерял должность преподавателя и оказался в бедственном положении.

Не стало Алексея Кондратьевича осенью 1897 года. Его вклад в развитие русского искусства трудно переоценить. Он воспитал целое поколение выдающихся художников. Любимый ученик Исаак Левитан опубликовал в газете заметку, в которой говорилось: «Не стало одного из самых глубоких русских пейзажистов… С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле… и эта его несомненная заслуга никогда не будет забыта в области русского художества».

Алексей Саврасов навсегда остался в истории как мастер пейзажа, умеющий слышать голос родной природы и передавать его через кисть и краски.

Комментарии (0)